Il monumento a Di Rudinì

pioniere dell' imprenditoria

di Rosario Ardilio (12/01/2004)

In uno dei numeri passati abbiamo constatato come la produzione vinicola stia vivendo un periodo di rinascita e di rilancio, proponendosi come una delle principali speranze per la vita economica del nostro territorio. Rinascita, perché fino a qualche decennio addietro, prima dell'avvento del pomodorino, Pachino era conosciuto universalmente come “il Paese del Vino”, il suo territorio era caratterizzato dalle verdi distese dei vigneti ad alberello ed era costellato da decine di piccoli palmenti per la trasformazione dell'uva in mosto.

Uno dei segni più evidenti di quel periodo è costituito dallo stabilimento enologico fondato dal Marchese Antonio di Rudinì, in contrada Camporeale, alle porte di Marzamemi.Storicamente infatti le alterne vicende della produzione vitivinicola nel territorio di Pachino sono legate alla figura e all'opera di questo pioniere dell'imprenditoria siciliana, che, erede dei fondatori della città, si impegnò profondamente sia per bonificare gran parte del territorio ed avviarlo alla coltura della vite che per far nascere una moderna e razionale industria enologica.

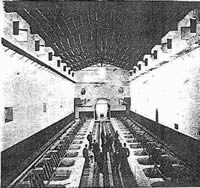

interno dello stabilimento - 1900

interno dello stabilimento - 2003

La costruzione dello stabilimento di contrada “Lettiera” iniziò nel 1897, forse per festeggiare la vittoria sulla fillossera, dopo che, a causa di quella, gran parte dei contadini era stata ridotta sul lastrico ed aveva optato per l'avventura dell'emigrazione.

Il marchese proprio dall'America aveva importato un nuovo vitigno, resistente alla fillossera, ed aveva così ridato vita alla produzione.

Si proponeva di razionalizzare e di industrializzare il ciclo lavorativo dei piccoli palmenti che già da oltre un secolo operavano nel territorio. Nelle immediate vicinanze dello stabilimento sorsero in seguito numerosi altri manufatti legati alla produzione vinicola, i cosiddetti “magazzini del vino”, oltre ad una importante distilleria che riciclava gli scarti della lavorazione (le vinacce) per estrarne alcool.

Il grande stabilimento enologico, oggi ridotto ad un rudere come gli altri edifici vicini, era considerato ai primi del ‘900 uno stabilimento all'avanguardia per la produzione di vino.

Così ce ne parlano Gabriella Calleri in un recente articolo pubblicato sul primo numero di “Kalafarina”, la rivista dell'Associazione Studi Storici e Culturali di Pachino, e Giuseppe Drago nel fondamentale libro “Gli Starrabba di Rudinì”:

“Il progetto fu commissionato all'ing. Adorno di Palermo e realizzato sotto la direzione dei lavori del pachinese ing. Ciavola ma il marchese partecipò in prima persona alla costruzione del manufatto.

Alla fine dell'800 era cosa notoria perfino sulla stampa nazionale quanto lo"...stabilimento di contrada Lettiera assorbisse tutti i sogni del marchese Di Rudinì..." (Drago, op. cit.). Era con estrema passione che "...dirigeva, faceva disegni, misurava, consigliava gli ingegneri e sorvegliava i lavori..." scriveva su "L'Ora" Rosario Brancati, padre del futuro scrittore Vitaliano.

Nello stabilimento lavoravano circa 40 persone che sommati alle "...12 ciurme di giovanotti, pagati 60 centesimi al giorno....ai carrettieri...e alle ragazze che trasportavano l'acqua per i vendemmiatori..." formavano un vero esercito di salariati.

Nello stabilimento furono introdotte moderne macchine come le pigiatrici a rullo.

Nei primi anni del ' 900 l 'azienda vinicola produceva 500.000 lire di reddito annuo, però, dopo la morte del marchese (1908) le cose cambiarono : "...la gestione dell'azienda appare più trascurata..." e si ha un netto calo nella produzione del vino che nel 1918 viene stimato mediamente in 2,50 hl a tumulo mentre nel 1909 la perizia annuale parla di 6-7 hl. di mosto come media con punte di 11-12 hl.

Alla morte del marchese, l'azienda passò al figlio Carlo Emanuele che delegò totalmente la conduzione dei suoi beni all'amministratore.

Dopo il tragico suicidio di Carlo (1917), vi furono una serie di processi per l'annullamento del testamento che lasciava erede universale l'avv. Sipione Maltese di Rosolini che nel 1915 aveva già nominato "procuratore generale" del patrimonio, rompendo così il pluriennale rapporto col "fidatissimo Tafuri".

L'azienda vinicola fu posta sotto sequestro giudiziario ed affidata al siracusano avv. E. Giacarà.

Dopo lunga e complessa vicenda giudiziaria furono i cugini Ugo Moncada, principe di Paternò con le sorelle a subentrare nella gestione di tutto il patrimonio di Pachino.

Nel 1933 lo stabilimento veniva trasformato in "cantina sociale - anonima cooperativa A. Di Rudinì" e con questa ragione sociale restò in attività fino ai primi anni '60. I maggiori azionisti della cooperativa erano i fratelli Moncada (cugini di 2° grado di Carlo Emanuele). Oggi quel che resta della significativa e coraggiosa avventura economica del marchese grazie alla cui intuizione e caparbietà ebbe inizio la tradizione vitivinicola nell'agro pachinese, è di proprietà dei Catalano di Augusta.

la vicina distilleria produceva alcol

con le vinacce scartate dal palmento

Il recupero dello stabilimento Di Rudinì, che ha svolto un fondamentale ruolo nella storia economica locale ed è stato testimone del passaggio dai sistemi produttivi artigianali a quelli industriali, è stato inserito dall'Amministrazione Comunale in un progetto più generale, denominato “Ecomuseo del Mediterraneo”, facente parte dei P.I.T. e finalizzato al recupero del vecchio manufatto, da destinare ad uso turistico-culturale.

A tal proposito bisogna dire che una volta tanto le cose si stanno mettendo bene, visto che il progetto di recupero, già finanziato sta per andare in appalto.

Scheda : Descrizione dello stabilimento

(tratto dall'articolo di Gabriella Calleri)

……Si tratta di un vasto edificio formato da tre grandi locali rettangolari contenenti :

- il "palmento" (nucleo originale), trasformato, poi, in "cantina di elaborazione" (tinaia di ponente);

- le vasche per la fermentazione (tinaia centrale);

- il locale per i "filtri";

da due "testate" contenenti:

- la "sala macchine" con gli annessi casotti per i motori, a sud;

- la "sala torchi" e l'officina, a nord.

La struttura muraria è realizzata in pietra arenaria tufacea; il pavimento è formata da lastre di basalto o, semplicemente, da battuto cementizio; la copertura, formata da un manto continuo di canne trasverse e da coppi siciliani, è sostenuta da capriate in legno appoggiate sui muri perimetrali.

Nei sotterranei, scavati nella roccia e dotati di ingressi autonomi, trovano posto le cisterne per la conservazione del mosto, sapientemente posizionate sotto le vasche di fermentazione, in modo da rendere più agevole i trasferimenti del mosto.Esse sono allineate lungo le pareti di un "tunnel" ad "U".

I vari locali dello stabilimento, nonchè le vasche e le cisterne, sono collegate tra di loro da tubazioni e canalette che corrono lungo il pavimento. Tali tubazioni, inoltre, sono collegate con i "vinodotti" esterni che, attraverso gli 800 m. di campagna antistante, portano il mosto a mare per l'esportazione con i velieri.

Inizialmente il mosto veniva trasportato con i fusti tramite carrelli su binari e imbarcato, poi, sulle barche che lo portavano fino ai velieri. Col metodo del "vinodotto", invece, il mosto, una volta sulla costa, continuava la sua corsa fino alle stive dei natanti tramite tubi volanti.”

sotterranei dello stabilimento